お好きな方法でご連絡ください

- ご相談無料

- 見積無料

- 通話無料

ナチュラルステージは、しつこい営業行為を一切行っておりません。また、ご来店も歓迎いたします!

LINEやメールフォームから事前にご連絡いただけるとスムーズにご案内できます。

お好きな方法でご連絡ください

ナチュラルステージは、しつこい営業行為を一切行っておりません。また、ご来店も歓迎いたします!

LINEやメールフォームから事前にご連絡いただけるとスムーズにご案内できます。

ブログ

近年は地球温暖化の影響でしょうか、梅雨の時期が長かったり、台風が大型化したり、ゲリラ豪雨が日常的になってきたりと、この東海地方でも雨にまつわる災害・トラブルが本当に身近になってきました。私たちナチュラルステージでもお客様から「雨漏りした‼」という緊急SOSのお電話を頻繁にいただきます。

今、この記事を読んでくださっているあなたも、急な雨漏りに慌ててインターネットを検索されているかもしれませんね。

そこでこの記事では、北名古屋市とその周辺にお住いの方々のために、雨漏り修理にかかる費用、自分でできる応急処置の方法、北名古屋市で信頼できる業者の探し方まで、雨漏り修理について徹底的に解説します。

目次

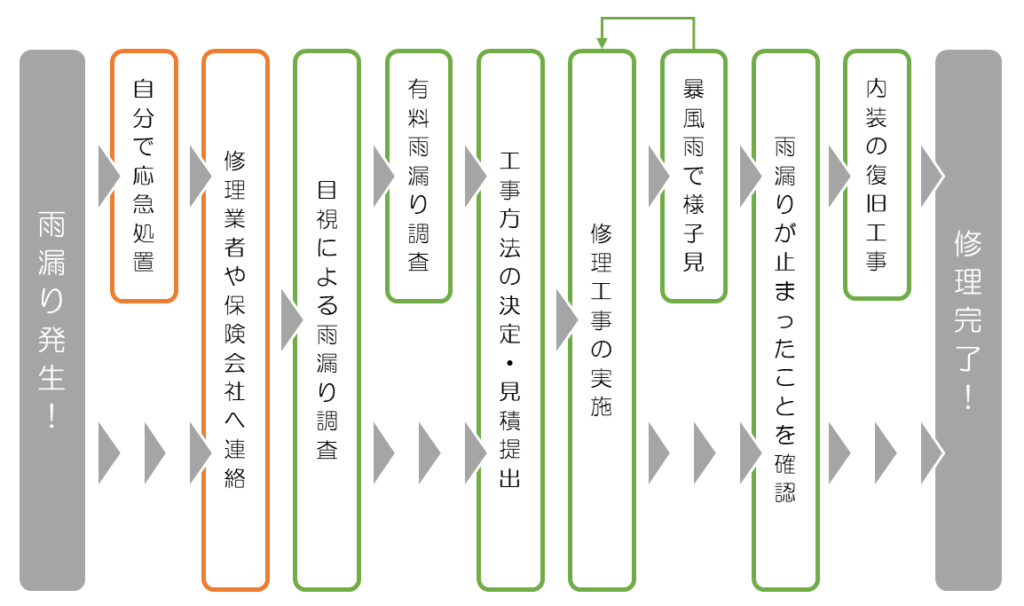

雨漏り修理の進め方は普通のリフォーム工事とちょっと異なります。

急に発生した雨漏りで被害が大きい場合には、まずお客様ご自身で応急処置をしないといけないことがあります。次に、本格的な修理をする前に、雨漏りの原因を特定する調査を実施します。工事が完了し、水をかけても雨漏りしないことを確認した後に、内装などの復旧を行います。

なお、複雑な雨漏りの場合には、修理工事を実施した後、しばらく日数をあけて暴風雨が来るのを待ってから状況を再確認し、雨漏りがまだ止まらない場合には次の処置を行う、ということを何回か繰り返す場合もあります。

雨漏りは原因を特定するのが難しく、目視だけではわからないケースも多くあります。その場合には、各種の専門調査を実施して原因箇所を特定します。雨漏りの専門調査には修理費とは別に調査費用がかかります。

| 目視による調査 | 無料 | 目で見える範囲で原因箇所を推定する。 |

| 散水調査 | 3~20万円 | 原因箇所と疑われる箇所に散水し、屋根裏に登ったり、天井点検口を開口して侵入経路を確認する。 |

| 発光塗料調査 | 5~25万円 | 発光塗料を混ぜた調査液を散布し、侵入経路を調査する。複数の原因箇所から色の異なる調査液を散布することで、一度に複数個所からの雨漏りを調査可能。 |

| 赤外線サーモグラフィー調査 | 10~40万円 | 外部から赤外線サーモグラフィーを当てる調査方法。雨水が染み込んでいる箇所は低温になることを利用して判別。 |

北名古屋市での雨漏り修理の一般的な費用相場は、屋根の種類や状態、雨漏りの原因などによって大きく異なります。一般的には、部分的な補修であれば数万円から数十万円程度ですが、完全な屋根の葺き替えが必要な場合には百万円を超えることもあります。

雨漏りの原因別に雨漏り修理の方法と、北名古屋市とその周辺地域における費用相場をみていきましょう。

屋根は雨漏りの原因となりやすい箇所です。瓦やスレート材の割れ・ズレ、漆喰の剥がれ、棟板金や谷板金など各種屋根板金の劣化、雨樋の変形など、屋根には雨漏りの原因となる様々な要因があります。

軽度の雨漏りではシーリング処理や交換など部分的な修理で対処できる場合もありますが、雨漏りの原因箇所が広範囲に渡っていたり、屋根の下地まで傷んでいる場合には、屋根全体の葺き替えなど大掛かりな工事が必要となります。

| シーリング補修 | 3~5万円 |

| 瓦のズレ直し、部分交換 | 3~5万円 |

| 漆喰補修、塗り直し | 3~40万円 |

| 屋根板金の部分交換 | 5~30万円 |

| 雨樋の補修・交換 | 3~60万円 |

| 屋根カバー工法 | 100~250万円 |

| 屋根葺き替え | 150~300万円 |

外壁のひび割れや目地シーリングの劣化部分からの雨漏りも珍しくありません。雨の侵入箇所が特定できる場合には、部分的なシーリング処理などで雨漏りを止めることができます。

全体的な経年劣化が原因なら、外壁塗装を行って全体をメンテナンスすることで雨漏りを止められるケースも多いです。ただし、長年の雨漏りによって外壁の下地まで劣化していたり、外壁材が変形している場合には、外壁を張り替えたり、カバー工法で新しい外壁材を重ね貼りするといった大掛かりな工事が必要となります。

| シーリング補修 | 3~5万円 |

| 目地シーリングの打ち替え | 10~40万円 |

| 部分的な外壁貼り替え | 30~100万円 |

| 部分的な外壁板金カバー | 20~100万円 |

| 全体の外壁板金カバー | 150~300万円 |

| 全体の外壁塗装 | 80~150万円 |

窓サッシと外壁が接合する部分はシーリング材を充填して防水されていますので、このシーリング材が劣化して隙間ができると雨漏りが発生します。ですので、窓サッシ周りからの雨漏りはシーリング補修でほとんど解決できます。

なお、雨漏りかと思ったら実は結露による水シミだったということもよくあります。雨の降っていない日にサッシ周りに水が溜まっているような場合は、結露が原因かもしれません。

また、屋根に設けられた天窓も非常に雨漏りが発生しやすい箇所です。天窓からの雨漏りは屋根の構造的な問題でシーリング補修だけでは雨漏りが止まらないことも多いです。その場合には、天窓の周りに水切り板金を取り付けて排水しやすくしたり、天窓を撤去してふさぐといった工事を行うこともあります。

| シーリング補修 | 3~5万円 |

| 天窓まわりに水切り板金取付 | 10~20万円 |

| 天窓の撤去・屋根補修 | 20万円~ |

ベランダからの雨漏りの原因には、防水層の劣化の他、排水口の目詰まり、手すり笠木の劣化、ベランダと建物の接合部の隙間などがあります。

雨漏りが軽度の場合には、ひび割れや隙間をシーリングで埋めることで対処できます。手すり笠木の劣化については、笠木の隙間をシーリングで埋めたり、笠木を交換する方法があります。

ベランダ防水層の劣化が原因で雨漏りしている場合には、通気緩衝工法によって防水層を再施工する必要があります。さらに、雨漏りによって下地合板まで傷んでいる場合には、床を撤去して作り直すなど大掛かりな工事が必要となります。

| シーリング補修 | 3~5万円 |

| 手すり笠木の交換 | 20~50万円 |

| ベランダ防水の再施工 | 20万円~ |

| 下地合板からの作り直し | 50万円~ |

屋上(陸屋根)防水の劣化を原因とする雨漏りの場合は、防水テープやシーリング材による部分的な応急処置で解決することは難しく、全体的に防水を再施工する必要があります。

雨漏りしているということは、防水層の下のコンクリートまで水分が浸透していますので、直接防水層を施工する方法(密着工法)では後々、防水層の下に湿気がたまって膨れてきます。そのため、雨漏りしている屋上防水は通気緩衝工法や絶縁工法で防水再施工をする必要があります。

| ウレタン防水(通気緩衝工法) | 7,000~12,000円/㎡ |

| シート防水(絶縁工法) | 5,000~7,000円/㎡ |

北名古屋市で実際に施工した雨漏りの修理事例を部位別にご紹介します。

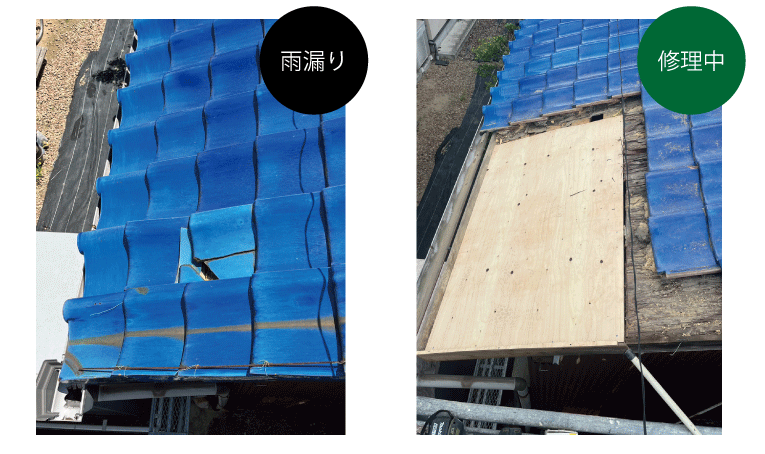

瓦が割れたことにより雨漏りした事例です。

屋根下地を部分的に交換してから、瓦を敷き直しました。あわせて、軒天の貼り替えや漆喰補修も行いました。

| 雨漏りの原因 | 瓦の割れ |

| 工事内容 | 部分的な屋根下地交換、ルーフィング、瓦敷き直し、軒天貼り替え、漆喰補修、足場仮設 |

| 費用 | 約35万円 |

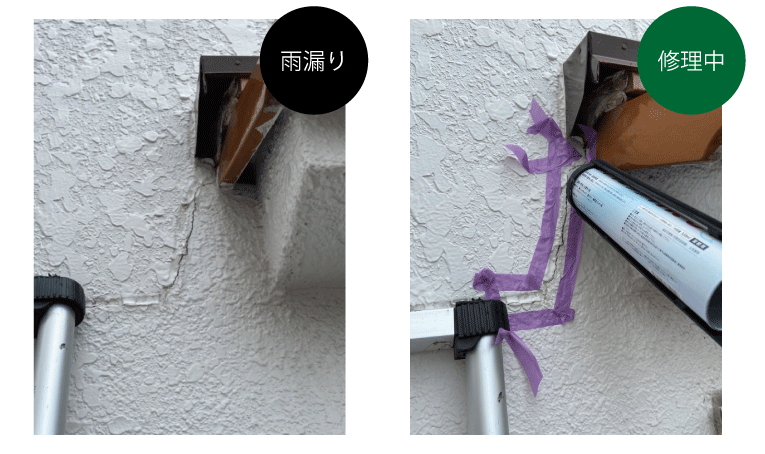

外壁のクラックから雨漏りした事例です。

クラックをシーリング材で埋めて補修しました。雨漏り被害は軽微だったので、内装復旧は行っていません。

| 雨漏りの原因 | 外壁のクラック |

| 工事内容 | シーリング補修 |

| 費用 | 約1.5万円 |

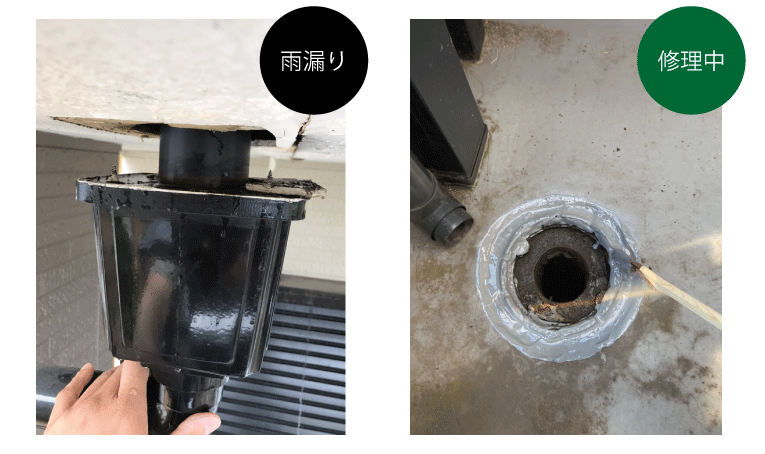

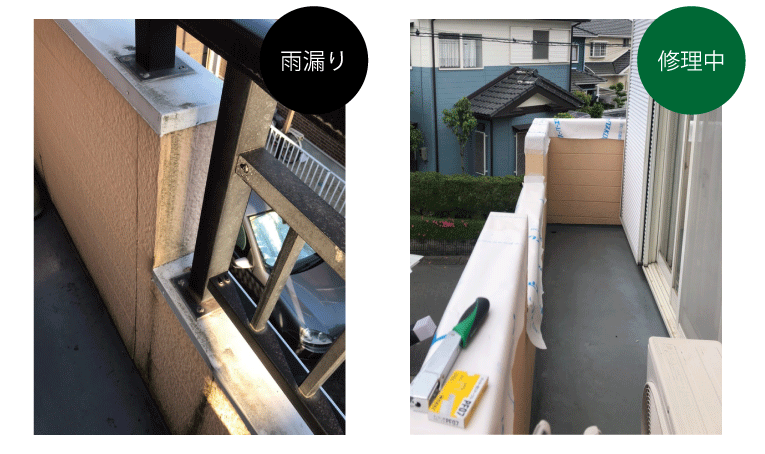

ベランダ排水口につながる雨樋が外れてしまって、軒天内部に雨漏りした事例です。

排水口周りの隙間をシーリングで補修し、ベランダ下部の雨樋を固定し直して修理しました。あわせて、雨漏りで傷んでしまったベランダ下の軒天も張り替えました。

| 雨漏りの原因 | ベランダ排水口まわり |

| 工事内容 | 排水口まわりシーリング補修、ベランダ防水補修、軒天の解体と貼り直し、雨樋再接続 |

| 費用 | 約28万円 |

既存の手すり笠木の構造が悪く、笠木板金と外壁の隙間から水が浸入して雨漏りした事例です。

古い手すり笠木を撤去し、防水シートを施工し直してから新しい手すり笠木に交換しました。雨漏りで塗膜が剥離してしまったベランダ外壁も部分的に補修しました。

| 雨漏りの原因 | ベランダ手すり笠木 |

| 工事内容 | ベランダ手すり笠木の交換、防水シート、外壁塗膜補修 |

| 費用 | 約40万円 |

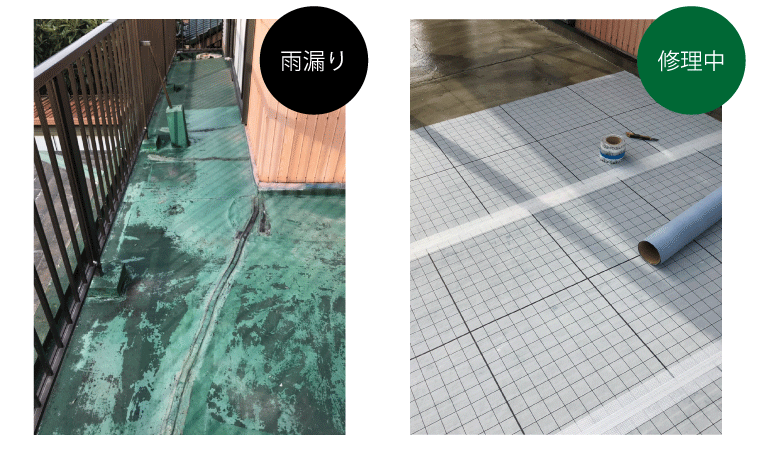

屋上のシート防水が劣化して室内に雨漏りした事例です。

防水シートの不良個所を撤去し、下地調整材を全体に塗布してから通気緩衝シートを敷き、その上にウレタン防水を施工しました。

| 雨漏りの原因 | 屋上防水の劣化 |

| 工事内容 | 既設シート防水の劣化箇所除去、下地調整(レベモルカチオン)、通気緩衝シート、ウレタン塗膜防水 |

| 費用 | 約50万円(内装復旧は除く) |

急な雨漏りの時、すぐに駆け付けてくれる専門業者と連絡がつけば一番良いのですが、夜間や休日だったり、すぐに業者が見つからないような場合は、とにかく自分で応急処置をする必要があります。

雨漏りの応急処置といえば、バケツで雨を受け止めて二次被害の拡大を防ぐ方法をイメージされるのではないでしょうか?

でも実はこの方法、本当に室内が濡れないようにするには工夫が必要です。

天井からボタボタと落ちてくる雨水をそのままバケツで水を受けると、バケツの底や水面にあたった水が飛び跳ねて、周囲の床が水浸しになってしまいます。そうならないよう、バケツの底にタオルなど柔らかい物を入れて、水がはねないようにして下さい。バケツの周りにもブルーシートなどを敷いておくと安心です。又は、雨漏りしている天井からビニールシートや糸を垂らし、雨水がそれを伝ってバケツに入るようにする方法もあります。

次に思い浮かべる応急処置としては、屋根にブルーシートを被せる方法かもしれません。この方法であれば、室内に雨水が浸入するのを防いでくれますので、応急処置としてはかなり安心できる方法です。

ただし、屋根に登って作業しなければならない大変危険な作業となりますので、お客様ご自身では行わず、業者に依頼してください。ブルーシートの固定がしっかりできていないと、シートや留め具が飛んでいってしまい、二次被害を引き起こしかねません。

お客様ご自身ができる応急処置としておすすめなのは、吸水シートを使う方法です。

天井からの雨漏りの場合、近くに押入や天井点検口など天井裏に入れる場所があれば、雨漏りしている付近に吸水シートを敷き詰めます。これができれば、天井にシミが広がるのを防ぐことができます。雨漏りが多い場合は、吸水シートがパンパンになっていないか定期的にチェックして敷き替えてください。壁際やサッシまわりなど、バケツでは水を受け止めにくい場所の雨漏りにも吸水シートは大活躍します。

ホームセンターに行くと「雨漏り用の吸水シート」が置いてある場合もありますが、介護用の吸水シート(布団用の吸水マット)で十分です。ペット用のトイレシートでも代用できますが、これは吸水量が少ないので、こまめな入れ替えが必要となります。

自分でできる雨漏り修理は応急処置までです。もし、自己流で間違った雨漏り修理をしてしまうと、かえって被害を拡大してしまうリスクがあります。

絶対にやってはいけない事故修理は以下の2つです。

どこから水が入っているのか、雨漏りの本当の原因箇所を特定しないまま、とにかく水の入りそうな隙間を埋めてしまうのは、絶対にやめてください。

近年の建物は、万が一、外壁や屋根の裏側に水が入っても自然と外へ排出されるような構造になっています。本来、水の出口として機能していた箇所をうっかり塞いでしまうと、建物内部に水分が溜まり、内部の被害を拡大させます。また、出口を失った水は他の場所に流れ伝っていき、新たな雨漏りが発生する恐れもあります。

補修をする前に、きちんと雨漏りの入口と流下ルートを特定し、本来あってはならない隙間を防ぐ、というのが正しい方法です。防水構造に関する知識がないと、建物に必要な隙間を見分けるのは難しいものです。間違った補修をする前に専門業者に相談して下さい。

はっきりとした原因箇所がわかったとしても、釘やビスを使って板を張り付けたり、板金を釘で留め直したりするのもNGです。

職人が屋根や外壁に釘を打つ時は、下地を貫通しないように釘の長さや角度などを調整しています。ですので、ご自身で不用意に釘やビスを打ってしまうと、新たな雨漏りの原因となる可能性があります。

雨漏りの原因が自然災害によるものである場合には、雨漏り修理に火災保険が適用されるケースがあります。

その条件とは以下の3つです。

保険が適用されるには、まず雨漏りの原因が自然災害によるものであることが重要です。経年劣化や人為的な被害による雨漏りには保険適用されません!

自然災害による被害には、以下のようなものがあります。

【風災】

・強い風雨で屋根材が飛ばされた(ずれた)

・飛来物で外壁や屋根が破損した

・強い風雨で雨樋が外れた

・強い風雨で漆喰が崩れた

【雪災】

・雪の重みで瓦がずれた

・雪の重みで樋が変形した

【雹災】

・雹があたって屋根材が割れた

台風の強風で雨が吹き込んでも、その隙間が台風によってできたものでなければ保険の対象とはなりません。「経年劣化による雨漏り」と判断される可能性もあるからです。その雨漏りが自然災害によるものかどうかは、保険会社の判断となります。書類審査や現地調査の結果がでるまでは、保険が適用されるかどうかわからない点にご留意ください。

火災保険の申請・請求期限は3年ですので、自然災害で被災してから3年以内に申請する必要があります。これ以上時間がたつと、経年劣化として扱われる可能性が高くなります。(ただし、大規模災害の場合には3年の時効を超えて請求できる場合もあります。)

また、火災保険の対象となることを認識しておらず、すでに修理を終えてしまった場合でも、3年の期限内であれば保険金の請求は可能です。ただし、後からの申請でも当然ながら、自然災害が原因で雨漏りしたことを証明する必要がありますので、被災前後や工事後の写真、施工業者の見積書や契約書など、状況を説明・立証できる資料を揃えて保険会社に提出する必要があります。

保険契約によって、免責金額(自己負担額)があったり、一定金額以上の損害額にならないと保険が受け取れないタイプもあります。このような場合には、修繕に要した工事費用が免責金額を超えないと保険金が受け取れません。

一般的に免責金額は20万円とされていることが多いものの保険会社や契約プランによって条件は様々ですので、まずは加入されている保険の補償内容を確認してみてください。

雨漏りが発生したら、応急処置の次にすべきことは「業者選び」ですね。業者選びに失敗すると、なかなか雨漏りが止まらなかったり、間違った工事で雨漏りの被害を拡大させてしまう危険性もあります。

特に近年、「屋根点検商法」と呼ばれる、屋根の点検や修理を装って不要かつ高額な契約を迫る悪質な業者が増えていて、国民生活センターも注意を呼び掛けているほどです。また、ネットで大々的に広告している業者の中には、低額な工事代を掲げて「24時間緊急対応」をうたいながら、実際に工事を依頼すると追加工事を請求されて法外な価格になったというケースも少なくありません。

北名古屋市の皆さんが、急な雨漏りにあわてて業者選びに失敗しないよう、業者選びのポイントを解説します。

急に発生する雨漏りだからこそ、すぐに駆け付けてくれる地元の業者を選びましょう。また、雨漏り修理は長期間にわたって経過を観察する場合もありますので、長くお付き合いしていくためにも、近くの業者が良いでしょう。

表面的な症状を確認しただけで雨漏りの原因を適当に推定し、工事の契約を急がせる業者は危険です。多少の時間や手間がかかっても、きちんと原因を追究し、根本的な雨漏りの解決を目指す姿勢のある業者を選ぶようにしましょう。

無料で対応できる範囲に限りがあることや、根本解決までに補修と調査を繰り返す可能性があることなどをあらかじめ正直に説明してくれる業者は誠実だといえます。

正式な書類は後々のトラブル予防に役立ちます。見積書や打合せシート、契約書や保証書など、適切な書類を発行してくれる業者を選ぶようにしましょう。

これまでの施工実績がホームページ等で公開されていて、工事費や工期などについても記載がある業者は安心です。

ホームページの施工事例では「雨漏り修理」単体ではなく、外壁塗装や防水工事、屋根葺き替えの施工事例のひとつとして紹介されている場合もありますので注意して探してみてください。

実際にその業者で施工した人からの感想クチコミが最も信頼できる情報です。

Googleクチコミは自作自演のサクラ投稿を厳しく取り締まっているため、消費者ユーザーの最もリアルな声が集まっている場といえます。Googleマップは近くの業者を探すのにも便利ですので、まずGoogleマップでのクチコミ情報をチェックすると良いでしょう。

また、実際にその業者で施工したご近所さんや知り合いからの紹介も信頼できる情報です。

リフォーム瑕疵保険とは、工事を行った部分に瑕疵(欠陥)が発見された場合で、リフォーム会社が倒産等によって補修等の責任を履行できない場合に、保険会社がかわりに補償してくれる制度です。

つまり、瑕疵発見時にリフォーム会社が存続していればその会社の保証対応として補修が行われますので、リフォーム瑕疵保険は全ての方が加入する訳ではありません。しかしながら、リフォーム瑕疵保険に対応するには保険会社による審査をクリアして事業者登録されている必要があります。このため、リフォーム瑕疵保険に登録されている業者は安定した施工体制や財務状況にあるといえます。

建設業許可は500万円以上の建設工事を請け負う際に必要となる資格です。ですので、小規模な工事であれば建設業許可がなくても行うことはできますが、建設業許可を取得するには様々な条件をクリアする必要があるため、業者の技術力や信頼性、安定度を示す基準となります。

北名古屋市での雨漏り修理は慎重に選びたいものです。まず、信頼性のある業者を探すことが重要です。口コミや評判を確認したり複数の業者から見積もりを取ることがおすすめです。業者選びの際に、修理実績や対応力をチェックしましょう。また、費用相場に関しても複数の見積もりを比較することで、適正な価格を把握できるでしょう。しっかりとした準備を行い、専門家と相談しながら問題を解決しましょう。

私たちナチュラルステージは、2003年に北名古屋市で総合リフォーム会社として創業し、創業当初より雨漏り修理にも積極的に取り組んできました。現在は岩倉市を拠点に北名古屋市・一宮市・小牧市・江南市・稲沢市を中心に活動しています。

弊社は、総合リフォーム会社ならではの総合的な観点から劣化状況を診断し、屋根修理だけでなく板金工事や防水工事、大工工事など各種の工法を選択肢としながら、お客様の大切なお家を長持ちさせる最適な方法をご提案しております。

お客様にご満足していただける屋根修理をモットーに、お家をできるだけ長持ちさせる高品質の施工とサービスをご提供いたしますので、北名古屋市で雨漏り修理業者をお探しの方は、ぜひナチュラルステージにご相談ください。

お好きな方法でご連絡ください

0120-390-758

9:00-18:00土日祝も受付中

ナチュラルステージは、しつこい営業行為を一切行っておりません。また、ご来店も歓迎いたします!

LINEやメールフォームから事前にご連絡いただけるとスムーズにご案内できます。

愛知県岩倉市、一宮市、小牧市、江南市、稲沢市、北名古屋市(旧 師勝町、西春町)、春日井市、大口町、扶桑町、西春日井郡(豊山町)、犬山市

移動距離の都合上、車で45分以内の地域を対象としておりますが、地元企業としてできる限り対応いたします。愛知県内の方はぜひ一度ご相談ください。

Aichi

Iwakura City